いわき市にある医療法人医和生会介護保険部で定期的に実施している「合同研修」は、職員一人ひとりの学びと成長を支える大切な取り組みです。現場での実践に活かせるテーマを選び、立場や年齢を超えて意見を交わすことで、多職種が連携しながらよりよいケアを目指しています。

介護保険部の職員が一堂に会する合同研修会は5年ぶり。介護の技術と知識を身に付ける場で、定期的に研鑽を積みます。1回目はコスモス訪問看護ステーション・科長の伊藤が講師を務め「褥瘡(じょくそう)の予防」をテーマに学びました。

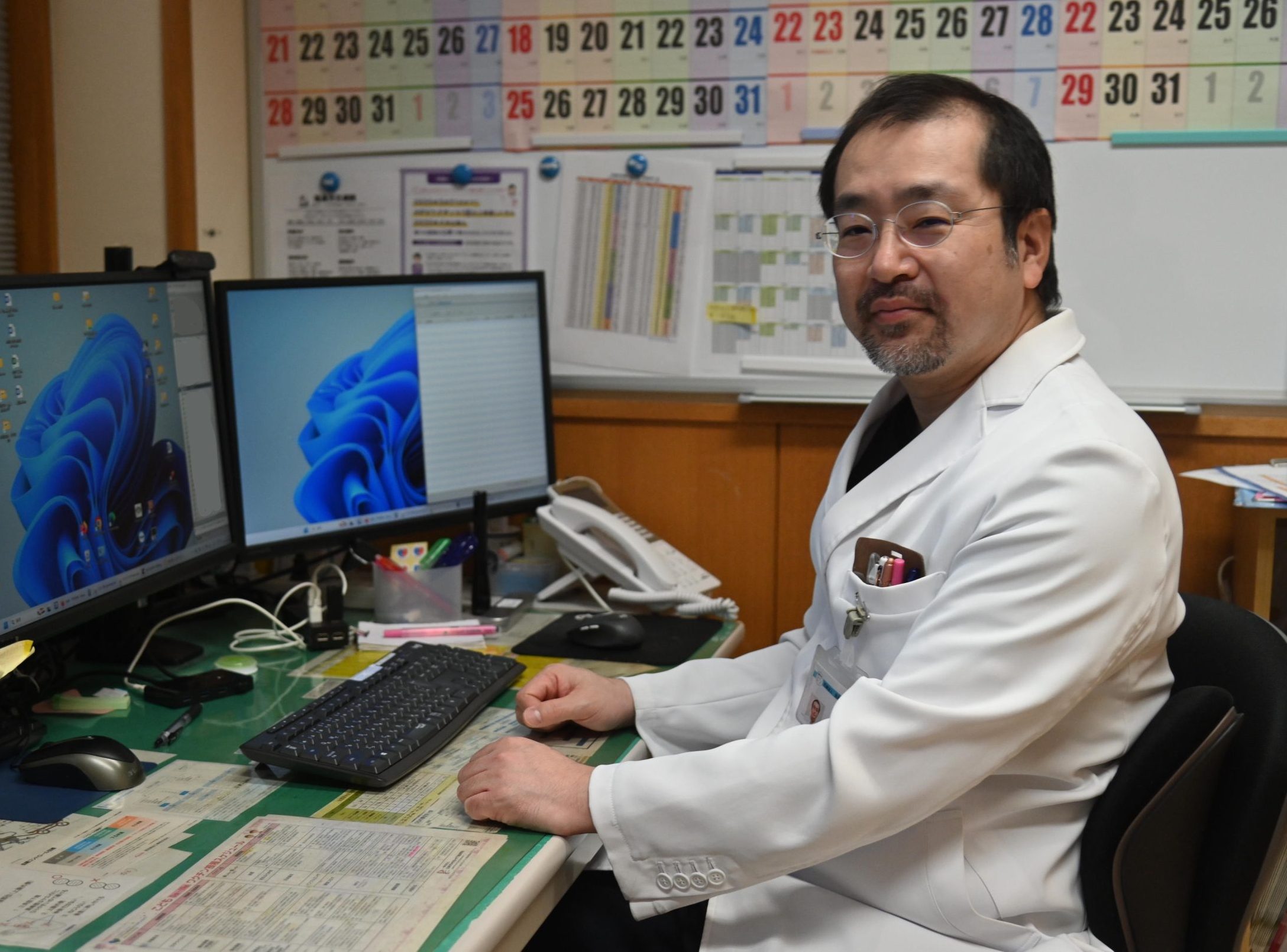

講師を務めた伊藤

● 約60名の職員が参加

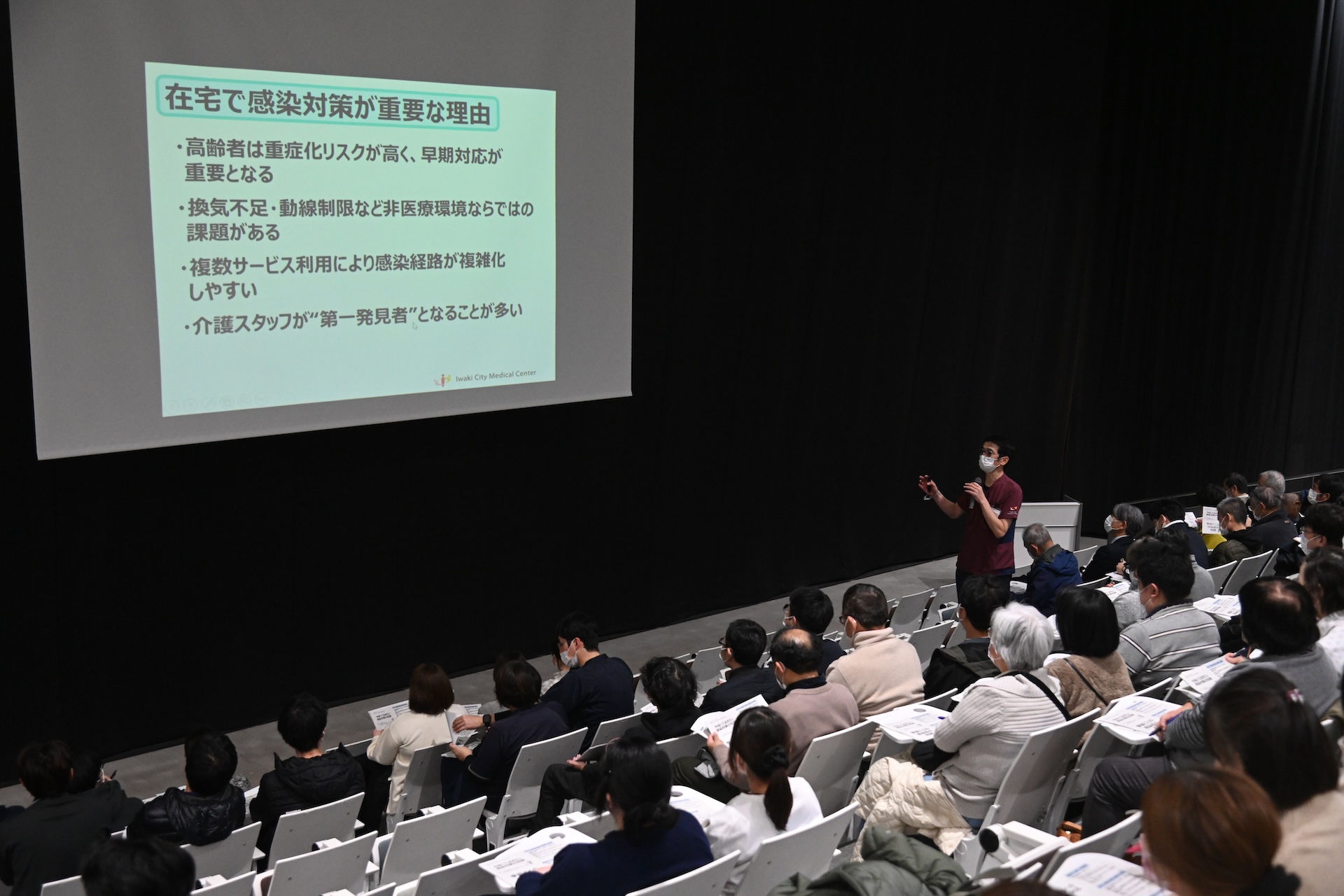

主催は介護事業所の代表職員でつくる「研修委員会」。合同研修会はコロナ禍に入って一時中止となり、その間は代表職員が研修動画を作成したり、自部署に伝達したりする方式で続けてきました。コロナ禍が明けて職員が集まれるようになり、11月13日に再開。介護の現場で対処に悩む「褥瘡」をテーマに、介護保険部の職員約60人が出席。講師は同法人「コスモス訪問看護ステーション」科長の伊藤が務めました。

● 褥瘡の前兆の見つけ方

伊藤は褥瘡の要因として、栄養不良、圧迫の持続、湿った皮膚などを上げ「介助者が知っていれば防げる」と学びの大切さを訴えました。仰向けや側位、座位の体勢で褥瘡になりやすい部位も説明し、仰向けでは「仙骨だけでなく肩甲骨も注意してほしい」とアドバイスしました。褥瘡の前兆の見つけ方も紹介。褥瘡のできやすい部位の皮膚が赤くなっている場合、指で軽く3秒押しても白くならず赤みが消えないと褥瘡の疑いがあると助言しました。褥瘡の疑いを確認したら、患部を圧迫させないよう体位を変え、看護師に相談するよう呼び掛けました。

● 「知識と技術があれば予防できる」

予防法として、皮膚を清潔に保つため入浴や清拭、体位変換、栄養管理など5つのポイントを紹介。体の触れ方では、手のひら全体で下から支えるようにし、骨の部分は握ったりしないように注意を喚起。サポート用クッションの使い方、圧抜きの方法なども解説し、摩擦させずに移動させるアイテム「スライディングシート」も紹介しました。伊藤は「褥瘡は知識と技術があれば、介助者の行動で予防できる。今回の話をヒントにしてケアに役立ててほしい」と呼び掛けました。

司会を務めた職員は「日々の観察と気付きが必要だと改めて感じた」とコメントし、学びの重要性を感じていました。次回の合同研修会は「コンプライアンス」をテーマに2月の開催を予定しています。今後も、職員が学び、成長できるような研修会を継続し、ご利用者様のQOL向上に貢献していきたいと思います。

\「家で過ごせて本当によかった」その一言が、地域に寄り添う福祉の原点/

医和生会では、「在宅での暮らしを支えたい」「家族も含めて寄り添いたい」という思いを持った介護職員を募集しています。

利用者様の人生に向き合い、人と地域を結びつける介護の仕事に、あなたもチャレンジしてみませんか?

▼ 職場見学・応募はこちらから

医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/