医和生会の新卒研修がこのほど4日間に渡って行われ、新卒職員が介護の基本知識や技術を学びました。2日目には介護保険の基礎講座を受け、グループワークで自立支援の大切さを考えました。

● 新卒研修で初の講座

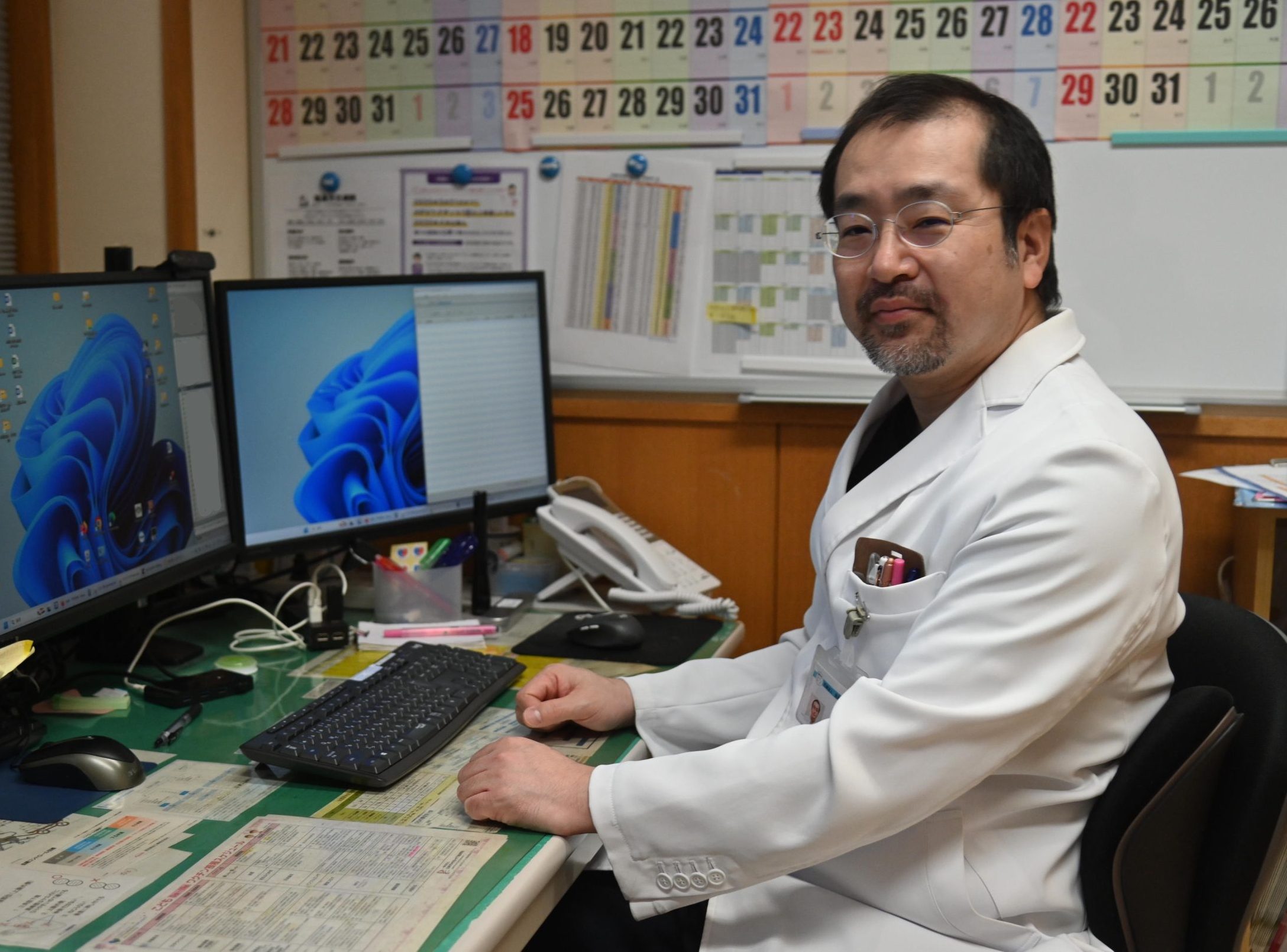

研修には医和生会とグループ法人「いわきの里」の新卒職員4人が受講。これまでは新入職員向けに、介護保険制度の概要について説明してきましたが、今年からは新たなプログラムを用意しました。研修の目的は、「介護保険の本質を深く理解する」「自立支援の視点を持つ」「自分たちの役割について考える」。講師は居宅介護支援事業所の職員3人が担当し、「介護保険について〜ご利用者様はなぜ事業所へ通うのか~」と題して講話しました。

● 介護保険の基本

講師は前半、介護保険制度の基本や事業所の役割などを解説。「何歳から介護保険を払いますか?」という質問に、新卒職員は「40歳」と正解。国民がお金を出し合って高齢者の生活を支える仕組みで、訪問介護、通所介護、ショートステイなどのサービスを受けられると学びました。国、都道府県、市区町村の公費と介護保険料の財源で成り立ち、社会全体で支えられている制度と確認しました。

● 介護保険、なぜ必要

介護保険制度の背景には2024年9月現在で日本人の3人に1人が65歳以上の高齢者というデータも紹介。高齢化により寝たきりや認知症のお年寄りが増えると、介護者はストレスで精神的に追い込まれ、しいては虐待に繋がるという課題も。それでも住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けられ、自立できるように、介護保険制度があると基本を確認しました。

● 働く上での心構え

事業所で働く上で知ってほしいと講師は「家族様も支えるイメージを持って」「支払う料金に対して見合ったサービスを提供して」と呼び掛け。さらに「ご利用者様がどんな目的を持って利用しているかが載っているケアプランを見てほしい」「どう関わるか対応が不安なときは先輩に相談して、事業所で自分がどう関わるかを考えて取り組んでほしい」とアドバイスしました。

● ニーズとデマンドの違い

自身の視点や経験から個人の感情や考えに基づいて物事を判断する「主観的」と、事実や証拠に基づいて物事を判断する「客観的」の違いも確認。ご利用者様の意思を自分の想像で判断しないようその違いを学ぶ大切さを考え、さらに客観的な必要性を意味する「ニーズ」と、主観的な欲求の「デマンド」の意味も確認。具体例で、本人が希望していなくても医学的、福祉的に介護が必要という状態が「ニーズ」、家族が介護負担を減らすためにデイサービス利用を希望するのが「デマンド」と理解。講師は「介護保険制度はニーズを重視するのが基本だが、デマンドも無視できない。両方のバランスのいい支援を考えてほしい」とアドバイスしました。

● 過剰な支援に注意

講師は、「困っているから」「かわいそう」と介護保険制度を過剰に利用するとご利用者様のできる能力を奪いかねないとも注意。「ご利用者様ができないことをできるようにする支援も大事だが、できることは自分でやってもらう自立支援も大事だというのも忘れないように」と強調しました。

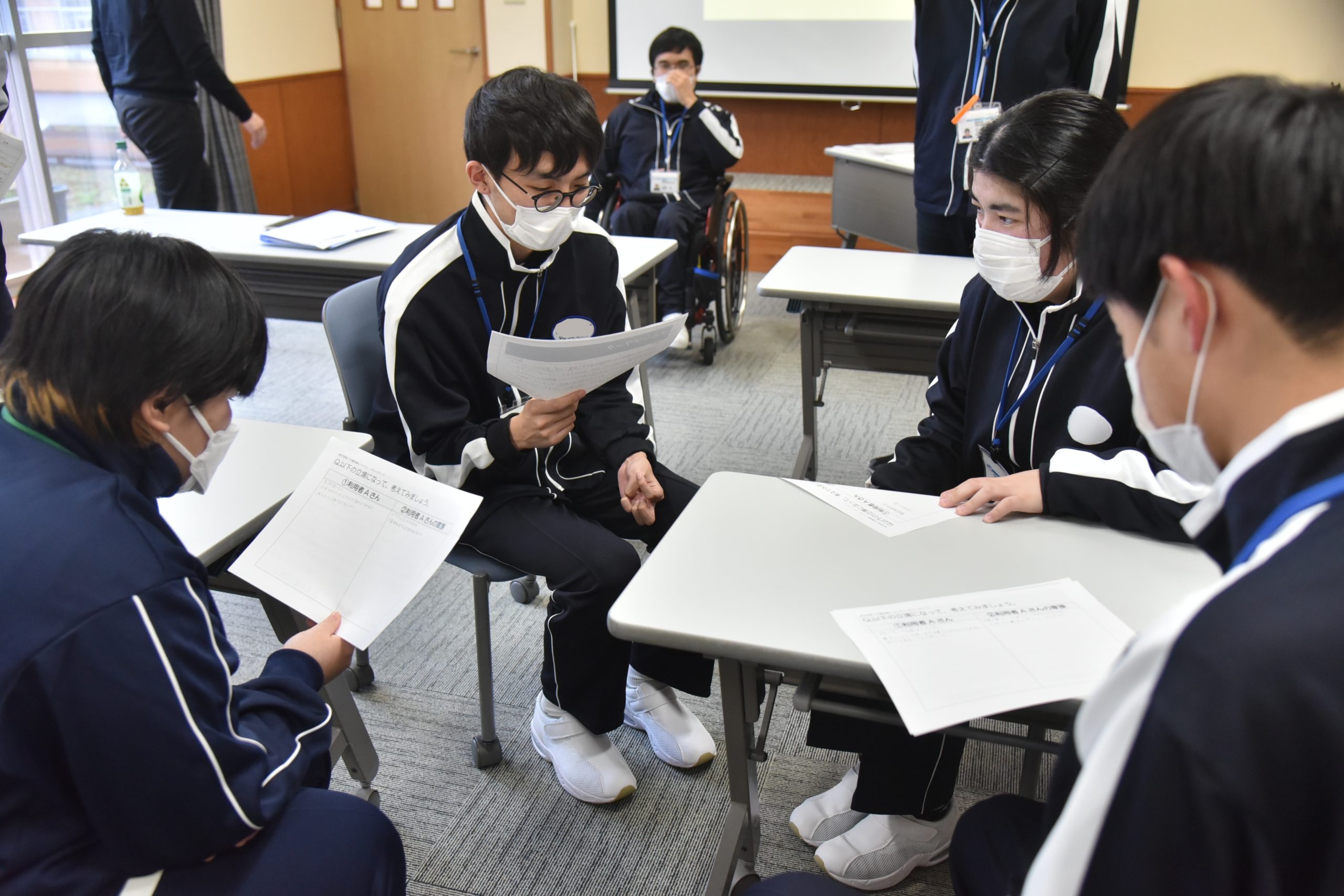

● グループワーク

グループワークにも挑戦。「認知症のご利用者A様は平日はご家族が不在のためデイサービスに通っている。A様の入浴日に、職員Bが何度も入浴を呼び掛けたが拒否されてサービスが終了した」という事例で、参加者はA様とご家族の両方の立場で気持ちを考えました。A様は「気分が乗らなかった」「自宅でお風呂に入りたい」「職員の介助が苦手」「すでにお風呂に入っていると思っている」「Bさんを嫌っている」など、ご家族は「仕事で疲れて介助が大変」「デイサービスは何をしているのか?と信頼を失う」「負担が増えて虐待につながる」などの意見が出ていました。

これらの意見に講師は「想像力がすごい。事業所にここまで考えられる職員がいたら素晴らしい」と講評。「初めて通所施設を訪れるご利用者様が嫌な思いをしたら、『どこの事業所も同じだ』と思って通いたくなくなってしまう」とも注意し、受け入れる時の心構えを説きました。

● 大切な土台

この研修を通して学んだ「自立支援」の視点や「介護保険の本質」は、今後の実践の中で何度も立ち返る大切な土台となります。新卒職員が、ご利用者様一人ひとりの生活に寄り添う専門職として一歩ずつ着実に成長していけるよう、今後もこのような学びの場を継続的に設けていきます。

<関連記事>

25年度の入職式>>>

<医和生会(いわきかい)の求人・採用情報>

医和生会は1年以内の新卒離職率0%!新卒フォロー面談や「若手ラボ」といった教育支援を通して、若手職員の定着につなげています。

https://iwakikai.jp/recruit/