いわき市にある医和生会(いわきかい)では、職員一人ひとりの認知症ケアスキルの向上に取り組んでいます。

その一環として、長年、認知症の予防やケアに携わってきた芳賀(医和生会居宅介護支援事業所・主任介護支援専門員)が法人内で「認知症ケア研修」を開催しました。

認知症の事例を使ったグループワークを通し、認知症の方のできる事を見つけて自信をつけさせることが大切だと伝えました。

●認知症ケアのプロとして

芳賀は「認知症介護指導者養成研修」の修了者であり、「認知症キャラバンメイト」の資格を保有しています。

いわき市内の専門学校や地域住民向けの「認知症サポーター養成講座」で講師も務めています。

認知症の介護に携わる職員の力になろうと、法人内での勉強会を企画しました。

この日の勉強会には認知症対応型デイサービスの職員8人が参加しました。

●認知症の言動には意味がある ― 「SOS」を読み取る視点

芳賀は、認知症の中核症状と周辺症状を解説。

認知症の中核症状では、「記憶」、物、人、場所を見分ける「見当識」、「判断力」、計画を立てて作業する「実行機能」でそれぞれ障害が現れることを紹介。

さらに、「身体的」「心理」「社会的」「環境」に起因する暴力行為や過食、妄想といった症状が周辺症状(BPSD)だと説明しました。

中核症状で悩む人に攻撃的に接するとBPSDが生じ、その悪化を受けて介護者はさらにストレスを抱えるという悪循環の例を挙げ、芳賀は「『認知症の人の言動には必ず意味がある』ということを知ってほしい。言動は介護者に向けたSOS。言動だけを見て責めず、その原因をまず探ってください」と強調。

原因発見がその人の認知症ケアを考える第一歩になると説明しました。

●「できない」より「できる」を見る ― 自信を取り戻すケア

「認知症の人は記憶は残らないが、感情は残る」と芳賀。

例えば、認知症の方は言われたことは覚えられないが、怒られた恐怖感だけが残ってBPSDを引き起こすという。

この悪化を防ぐため、自信をつけさせることが大事だと伝えました。

「タオルを干せなくてもたためるといった、できる能力を見つけて、それを積極的に実践させてほしい」とアドバイスしました。

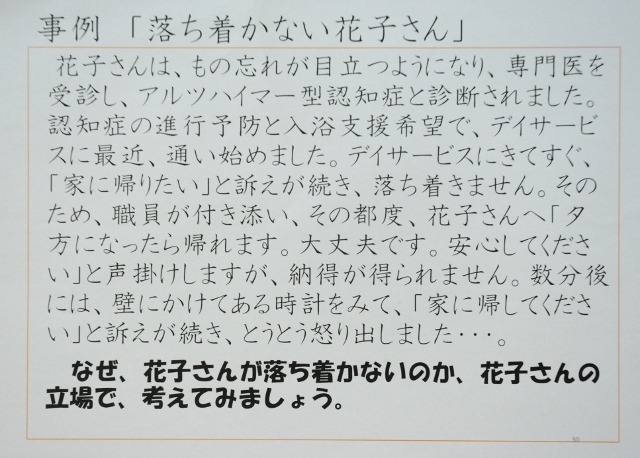

●事例から学ぶ ― 認知症の方の思いを想像し、ケアにつなげる

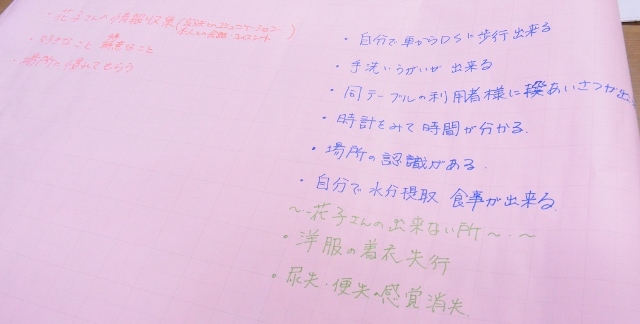

認知症の方の言動の原因と、できる能力を探る練習として、参加者は4人1組の計2グループに分かれて演習。

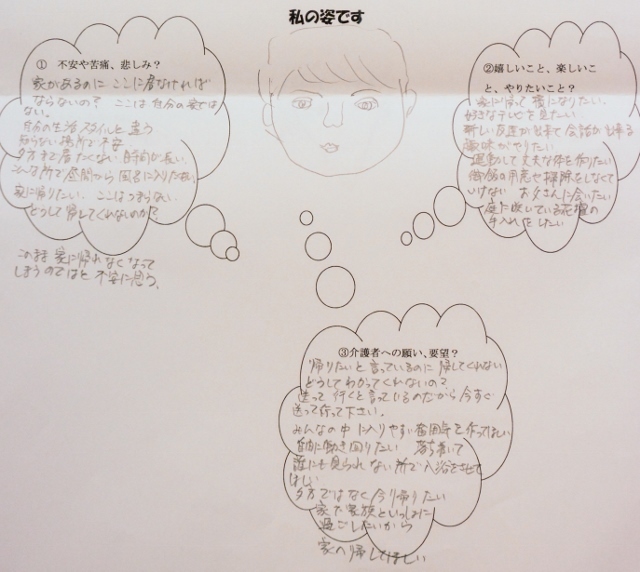

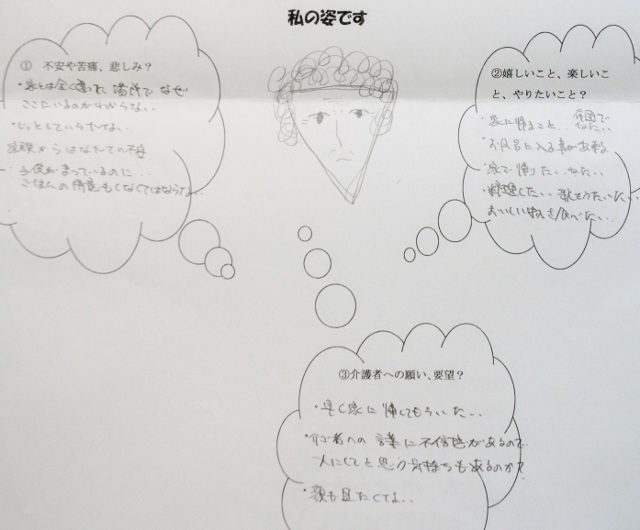

デイサービスで帰宅願望が強い花子さんの事例を基に、参加者は、花子さんの「不安や苦痛」「うれしい事や楽しみ」「介護者への要望」について想像し合いました。

参加者は「家族と離れ、知らない人の中にいて不安ではないか」「家の布団で寝たいのでは」「早く家に帰らせてほしいだろう」などと、花子さんのさまざまな思いを想像。

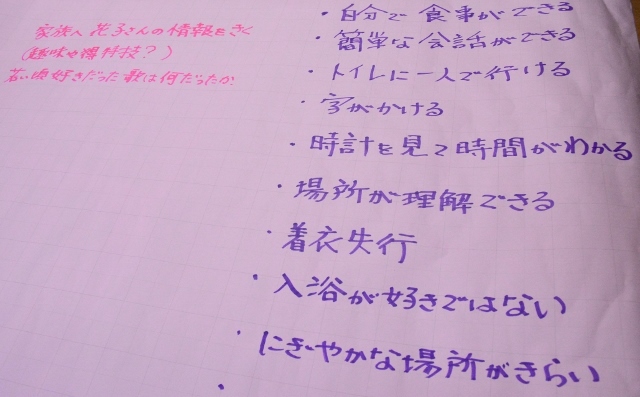

それらを踏まえて花子さんに合ったケアを見つけるため、花子さんができる能力とできない能力を考えた後、アイデアを模造紙に書きました。

「簡単な会話ができる」という分析から「若い時に好きだった歌の話をしたら喜ぶのでは」などと、アイデアを出し合っていました。

●継続的な学びを通して、よりよい認知症ケアを

芳賀は「その場しのぎの対応は解決にならない。その人の立場で言動の原因を探って、その人に合ったケアを見つけてほしい」と述べました。

参加した介護職員は「認知症の方の気持ちをグループで想像し合うと、新しい視点に気付かされる」と、チームワークと情報共有の大切さを再確認していました。

\「家で過ごせて本当によかった」その一言が、地域に寄り添う福祉の原点/

医和生会では、「在宅での暮らしを支えたい」「家族も含めて寄り添いたい」という思いを持った介護職員を募集しています。

利用者様の人生に向き合い、人と地域を結びつける介護の仕事に、あなたもチャレンジしてみませんか?

▼ 職場見学・応募はこちらから

医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/