いわき市平(当時の平市)に肢体不自由児施設「福島整肢療護園」を建てるため、建設契約書に無計画のままサインした医師・大河内一郎氏(享年79)。背水の陣で挑んだ資金づくりはすぐ暗礁に乗り上げた。街で陰口をたたかれるようになり万策尽きたころ、ある女性が「光の丘」を訪ねてきた―。「いわきの福祉の父」と称された大河内氏の生涯に迫る不定期連載の3回目。(「地域連携・企画広報課」・西山将弘)

↑開園前から協力し、園児を慰問したミス・ルート氏。子どもたちに飛行機を見せてやりたいと米空軍を説得し、療護園の庭にヘリコプターを降下させた=1955(昭和30)年4月30日(「光の丘の子どもたち」掲載写真)

● 築き上がる夢の施設に思い馳せ

大河内氏は午前の診療後、毎日のように自転車で「光の丘」までの6キロの道のりを通っては、木の香りを漂わせ日々築き上がる夢の施設に思いを重ね、胸を躍らせた。だが資金調達に暗雲が立ち込める。「金はできた時でいい」と約束していた建設業者から「予定していた事業がうまくいかなくなった。なんとかしてくれ」と請求を迫られる。弟やいとこから無理やり借金し、積み立てていた長女の修学旅行費にまで手を付けたが遠くおよばない。建設は止まった。

● 苦しい借金生活、投げ出された工事

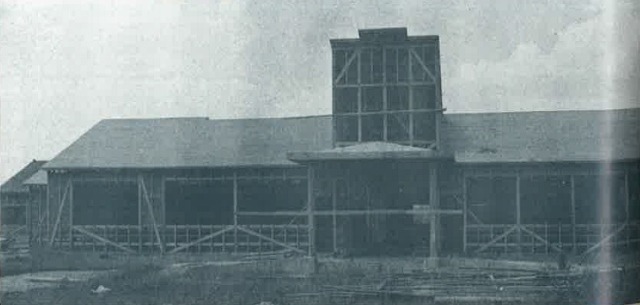

苦しい借金生活は続く。銀行から200万円を借りて中間支払いを済ませた。必要最低限の生活費以外はすべて建築費に充てた。夜は遅くまで妻と募金を呼び掛ける手紙を書き、寝る間を惜しんだ。工事が再開されたと思うと短期融資の期限はすぐ迫り、銀行から督促された。「名誉心を求めた罰」「柄にもない仕事を始めた報い」「脱税目当ての社会事業家」―。次第に大河内氏の耳に陰口が入り始めた。街で同業者からそんな噂を聞いた妻は泣いて悔しがった。「光の丘」の建築現場は風雨にさらされ、柱は木の香りを失い灰色にあせていった。大河内氏は工事が投げ出された半年間、時が止まった工事現場に立っては唇をかんで眺めるしかできなかった。

↑工事が止まった園舎=昭和二十七年(「光の丘の子どもたち」掲載写真)

● 「社会のために働く仕事には、社会の人は助ける責任がある」

起工式から1年が過ぎようとした1951(昭和二十六)年12月。肢体不自由児施設の建設の話を聞いたというアメリカンスクールの若い女教師・ミス・ルート氏が視察に訪れた。未完成だと断っても「ぜひ見たい」という彼女を「光の丘」に案内した。人の気配はない。ただ冷たい風が色あせた柱を吹き付けている。彼女は静かに現場を回ってからこう言った。「この建築費はどこから入っているの?」。大河内氏は「私のポケットから」と苦笑した。「社会のために働く仕事には、社会の人は助ける責任がある」。彼女はそうつぶやき、先に丘を下った。彼女が帰った日の深夜。自宅の電話のベルが鳴った。電話口で彼女が尋ねてきた。「明日の午後四時、仙台駅まで来られますか?」。

● 差し出された分厚い封筒

翌日午前の診療後、仙台駅に急いだ。到着し改札を出ると、ミス・ルート氏と若い女性が待っていた。待合室に移動し、先にいすに座ったルート氏から着席をうながされた。腰を下ろしてあいさつしようとした瞬間、ルート氏は開口一番「いくらあれば借金を返済できますか?」と尋ねてきた。ありのまま事情を説明すると、ルート氏から分厚い封筒を差し出された。「教会を建てるために用意したすべてのお金です。これをお貸しします」。胸の奥からこみ上がる感動を必死で抑えながら「借用証の印鑑を持っていない」と震える声で答えた。「神様が証人です」。そう言ってほほ笑むルート氏は売店に行き、買ってきたピーナッツ箱の包みを手渡した。すぐ、最終列車が入る音が構内に響いた。ルート氏の手を固く握って頭を下げ、改札口に向けて走った。涙がポロポロ、とめどなく頬をつたう。列車に乗り込み、額を窓ガラスに押し付けた。改札口に目をやると、手を振るルーツ氏の姿が涙でにじんで見えた。

↑アレキサンダー医師と家族(「光の丘の子どもたち」掲載写真)

● 尊い教訓

帰宅した深夜1時。自宅の電話が鳴った。面識ない外国人男性の医師からだった。「君の仕事は神様の仕事だから寄付したい」。その医師はアレキサンダーと名乗り、ルート氏から事情を聞いたのだという。信用不透明の無鉄砲な男を信じ、見返りを期待せずに寄せられる大きな善意。大河内氏は後に、この日の幸運をこう振り返っている。「彼らは、『右の手になせる業を左の手にて示すな』という聖句をそのまま実行して、けっして報いを求めなかった。このことは福祉事業をやろうと志した私への尊い教訓として、心に銘じるものがあった」(昭和三十九年十月「光の丘の子どもたち」)。

<つづく>

【参考文献】

昭和三十九年十月発行 「光の丘の子どもたち」 著・大河内一郎

【この道をゆくバックナンバー】