神奈川県藤沢市の介護事業所「あおいけあ」は地域住民との交流も活発です。

“壁”のない環境をつくり、「集まって」と呼び掛けなくても自然と住民が足を運びます。

職員のチームづくりも卓越し、「お年寄りのやりたい事を実現させる」目標に向かい、職員同士が連携しケアレベルの向上に努めています。

代表取締役の加藤忠相(ただすけ)さん(43)は現場に決定権を与えた採用システムも明かしてくれました。

世界から見学に訪れる「あおいけあ」の取り組みをレポートします。(前半のレポートはこちら▶【学びを現場に】「あおいけあ」から考える、いわき市の認知症ケア㊤(医和生会職員レポート))

↑小規模多機能型居宅介護のサテライト「おとなりさん」の二階にあるカフェ

● 住民が利用できるフリースペースやカフェ

小規模多機能型居宅介護の本部「おたがいさん」の隣に建つ、そのサテライト「おとなりさん」の外の階段を2階に上ります。

左にあるフリースペースをドアからのぞき見すると、ちゃぶ台に向かって自閉症スペクトラムの高校生が勉強していました。

「予約管理が面倒」(加藤さん)のため空いていれば自由に使用できるというこのスペースでは、会社員が会議に利用したり、住民グループがネックレスづくりを楽しんだりしているといいます。

その隣のカフェは、訪問バリスタをする若者が部屋を借りて運営。

1杯500円、2杯目からは無料で、オープンテラスにはテーブルとイスも設置されています。

フリースペースに「マイカップ」を置くリピーターもいて、住民や職員の交流の場になっています。

住民が集まる機能はこれ以外にもあり、「おたがいさん」の2階には書道教室も開かれ、子どもたちも通っています。

● 住民との“壁”を壊す

「あおいけあ」が地域に溶け込んでいる象徴を挙げるなら、塀がない。

隣の家の住人も分からない状況を打破しようと、小規模多機能型居宅介護を始めた2007(平成十九)年に地域との“壁”を破壊しました。

すると「通ってください」と言わなくても、児童、高校生カップル、サラリーマン、ゲートボールするお年寄りも自然に小道を行き来するようになりました。

次第に子どもの遊び場になり、利用者と触れ合う機会も増えていきました。

↑「おたがいさん」の玄関に陳列される商品の「駄菓子」。元駄菓子屋の利用者様が子どもたちに売る

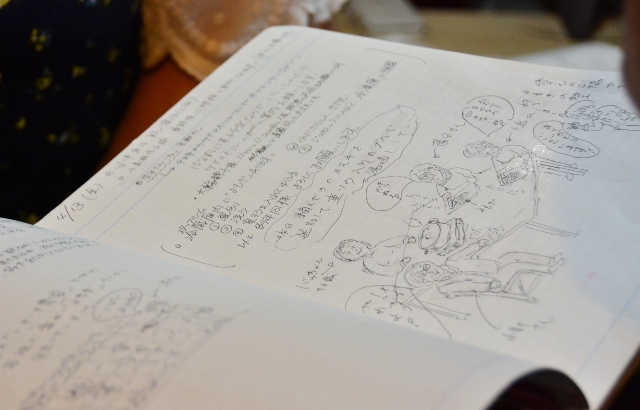

● 非公式ノートで情報共有

「おたがいさん」の玄関には商品の「駄菓子」が陳列。

元駄菓子屋の利用者さんが子どもたちに売っています。

ホールに入るといすに座る利用者さんから「いらっしゃい」と笑顔であいさつを受けます。

奥のスタッフルームに移動し、加藤さんはスタッフの勤務概要を説明。

訪問回数は小規模多機能型の本部だけで月250回といい、通いを拒否する最初の利用者さんには安心感を与えるまで1日5、6回訪問します。

ケアの質を向上させるために職員間の情報共有で欠かせないのが「汚く書く非公式のノート」(加藤さん)。

盛り上がった事やうまくいった介護がイラスト付きで記録されています。

あるページには摘んできたヨモギを料理、試食した様子が利用者のイラストと声を交えて記されていました。

ページ上部には「その日にやってほしい事」を記入。

ケアプランなどの書類には「帰宅願望あり」「妄想あり」など悲観的なデータは書かない。

職員は利用者が「何で喜ぶか」にアンテナを立て、気付き、記録、共有しています。

加藤さんは「毎日の触れ合いを通し、毎日がアセスメント」と話していました。

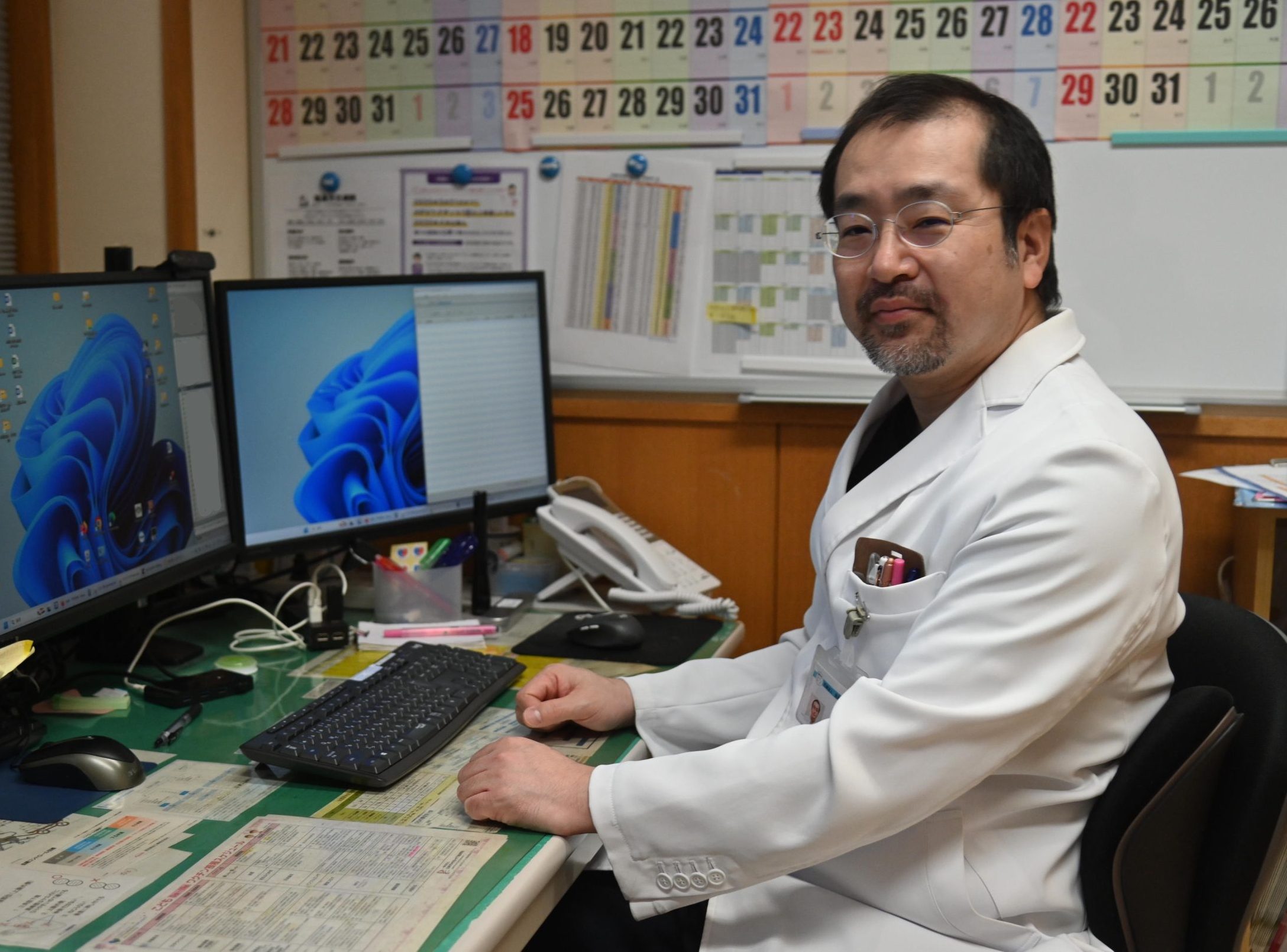

● トップゴールをめざすチームづくり

なぜこれほどの認知症ケアと連携ができるのか。

「勉強会を開いているのか」と尋ねると加藤さんの答えは「教育システムはない」。

「採用が大事」とし、加藤さんは面接後、志望者に2日間仕事を体験させ、現場スタッフに「一緒に働きたいか」を尋ねます。

採用権を与えることで現場に「自分たちが育てないと」という意識がわくといいます。

「トップゴールをめざすためのいいチームをつくるのが会社の仕事」と語る加藤さんは、職員が考え動ける環境をつくるようにして指示はしない。

さらに「(新スタッフは)2カ月は何もできなくてもいい。いい感情を持ってもらえるようにだけして、後はおじいちゃんおばあちゃんが教えてくれる」といいます。

ここまでに至るにはチームの育成に失敗した過去も。

かつてはチーム内に指導役となる「エース」を育てたといいます。

ですがさまざまな研修に参加した「エース」は熱くなって同僚に指導し、結果チームは空中分解してしまったそうです。

現場に決定権を託す信頼感が、チームに考える自発性を生み出しているようです。

↑小規模多機能型居宅介護のサテライト「おとなりさん」。この2階にフリースペースとカフェ

↑小規模多機能型居宅介護の本部「おたがいさん」。この2階は事務所や書道教室

● 「社会の当たり前が変わってほしい」

「実はやりたくて始めた仕事ではなかったのです」と加藤さん。

保育園を運営していた父の後を継ぐ予定が狂い、流れのままに介護業界に携わるようになったといいます。

最初に勤めた特別養護老人ホームで施設の都合に合わせた介護に葛藤し、独自の道を歩む決断をしました。

その後「お年寄りのやりたい事を実現させたい」という当たり前の信念を貫き現在に。

今の事業を拡大するつもりはないといいます。

「社会の当たり前が変わってほしい」。加藤さんはしっかりとした眼差しでそう語っていました。

● 学びを現場に

「あおいけあ」のように利用者様一人ひとりの尊厳を尊重した質の高いケアを実現するためには、職員自らが学び続ける意欲と、それを支える体制が不可欠だと考えています。

医和生会では、外部の先進的な事例から学ぶ機会を大切にするだけでなく、「スピーチロック」「身体拘束」などの専門的な合同研修を通じて、日々のケアの質向上に努めています。

また、若手職員を育てる「若手ラボ」 のような独自の教育・育成環境を設け、職員のキャリアアップを積極的に支援しています。

▼ 職場見学・応募はこちらから

医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/

<動画>

↑あおいけあ施設の位置がイメージできる動画

↑施設内の様子