認知症ケアや住民と交流する施設運営で注目を集めている神奈川県藤沢市の介護事業所「あおいけあ」。

代表取締役の加藤忠相(ただすけ)さん(43)が、施設の都合に合わせた介護に疑問を抱き17年前に立ち上げました。

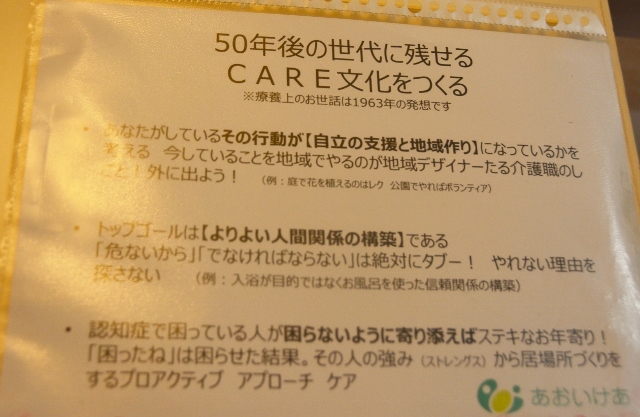

世界的に有名な認知症ケア技法「ユマニチュード」の提唱者も「あおいけあ」のケアを絶賛。

施設は開け放しで地域住民も気軽に立ち寄ってお年寄りと交流しています。

「お年寄りのやりたい事を実現させる」という当たり前の事を、「信頼」で結ばれた職員同士が当たり前に取り組んでいました。

医和生会(いわきかい)の職員3人は7月上旬、見学会に参加。

世界から見学に訪れる「あおいけあ」の取り組みをレポートします。

↑「あおいけあ」が運営する小規模多機能型居宅介護のサテライト「いどばた」

● 住宅地の一角

東京都心部から車を走らせること約1時間。

バスが走る旧町田街道に面した住宅地の一角にあおいけあのグループホームが見えました。

木々に囲まれ、塀はない。

入口を抜けると小道が住宅地内に向かって走ります。

グループホーム「結」、小規模多機能型居宅介護「おたがいさん」、サテライトの「いどばた」と「おとなりさん」、住宅が左右に連なります。

200メートルほど歩くと公園に出ました。

スタッフやおじいちゃん、おばあちゃんの笑い声が小道を包み込む中、通勤者が通り抜けます。

公園側から一緒に施設に向かうおじいちゃんとスタッフの歩く姿も見られました。

↑住民も自由に通り抜けできる入口。奥の建物はグループホーム「結」

● 世界から集まる見学者

見学者は午前10時に事務所に集合。

案内役の加藤さんは黒のTシャツにジーンズ、サンダルの格好です。

1回約10人を定員に、毎月4、5回見学会を開いているといいます。

国内では北海道から沖縄まで、国外では台湾や韓国から訪れるそうです。

この日の見学者は11人。

医和生会職員以外では神奈川と兵庫両県の医師、看護師、介護職員が参加し「チームをどうまとめているのか知りたい」「もっと自由に在宅支援できる病院にしたい」などの動機を持っていました。

話し慣れているであろうに何度も「緊張する」という加藤さん。

起業へのいきさつから説明が始まり、利用者の望みよりも施設の都合を優先した介護ケアに葛藤し、本屋で見つけた「グループホームの基礎知識」を読んで「やれそうだ」と一念発起したエピソードを紹介しました。

↑グループホーム「結」の前で説明する加藤さん。入口内に見える犬は、一緒に暮らしたいと望んでいる利用者の愛犬

● 首を振らずにホール全体を見渡せるつくり

ドアが開け放された小規模多機能型居宅介護のサテライト「いどばた」に移動。

加藤さんは「ここのスタッフ、施設は安心と思われているので鍵を閉めない」と語ります。

この日の利用者は10人で職員は5人。

七夕飾り作りでにぎわい、職員の幼児はあちこち動き回っています。

ホール内にはテーブルが3台あり、利用者と職員が活発に行き来するには少し狭そう。

実際施設は細長く39平方メートルほどの広さ。

広くないスペースには理由があり、「パッと見た瞬間に全体が目に入るようにしている」と加藤さん。

施設内の様子を瞬時に把握できるよう、首を振らなくても奥のキッチンを含めてホールを見渡せ、声も聞き取れます。

さらに加藤さんは「医者や看護師のようにみんなが同じ服を着ると、病院にいるような雰囲気で不安にさせてしまう」と語ります。

職員はTシャツ、ジーンズなどバラバラの格好。

床は単一色ではなく木目で、統一していないデザインが落ち着きを与えると加藤さんは説明しました。

● ずっと手を握り、見つめながら語り掛ける

ある職員はソファーに腰掛けるおばあちゃんの食事介助をしています。

斜め向かいの位置で膝をついて視線の高さを合わせ、右手はおばあちゃんの左手をずっと握り、左手でスプーンを運びます。

「マンゴーゼリーですよ」と笑顔で声を掛けし、おばあちゃんは安どの表情を浮かべています。

別の職員は入浴後のおばあちゃんを椅子にご案内。

髪の濡れたおばあちゃんの真正面でしゃがんで、右手にドライヤー、左手はおばあちゃんの右腕に触れています。

視線は同じ高さで「ドライヤーで乾かしますね」と目を合わせて声を掛け、髪を乾かしていました。

歩行介助は利用者の横に立って歩くのではなく、職員は向かい合って後ろ向きで歩き、目を合わせて支えます。

職員の幼児と会話するおばあちゃんも。

ただボーっといすに座る利用者は見られませんでした。

↑しゃがんで利用者と正面から同じ目線で向かい合い「ドライヤーで乾かしますね」と声掛けする職員。しっかりと利用者の腕に触れている

● 「介護マニュアルやタイムスケジュールはない」

加藤さんはケアについて「見て、触れて、しゃべる」を強調します。

相手の20センチの距離に入り、相手に触れて、真正面から見つめ合って会話する。

あおいけあの認知症ケアは大学の研究で「ユマニチュード」よりも好結果が出たといい、「ユマニチュード」を提唱したフランス人も絶賛してたびたび見学に訪れるようです。

現場の職員は時に、加藤さんに指示をうかがわず利用者のやりたい事をかなえるために行動。

加藤さんは「職員が利用者と海や山に行ったのをフェイスブックで知る」と笑います。

利用者としめ縄をつくって近所に売った事も。

利益はみんなで話し合って炊飯器や電子レンジ、おやつなどを購入します。

「介護マニュアルやタイムスケジュールはない」と加藤さん。

けがをさせて報告が遅れた時に家族から苦情はあったが「サービスに関してはない」といいます。

事前に施設の方針を説明して「これができるようになった」と家族にフィードバックすることが理解を得るために大事とも。

家族もしょっちゅう施設を訪問し、良好な関係をうかがわせました。

(続きを読む▶【学びを現場に】「あおいけあ」から考える、いわき市の認知症ケア㊦(医和生会職員レポート))

● 学びを現場に

「あおいけあ」のように利用者様一人ひとりの尊厳を尊重した質の高いケアを実現するためには、職員自らが学び続ける意欲と、それを支える体制が不可欠だと考えています。

医和生会では、外部の先進的な事例から学ぶ機会を大切にするだけでなく、「スピーチロック」「身体拘束」などの専門的な合同研修を通じて、日々のケアの質向上に努めています。

また、若手職員を育てる「若手ラボ」 のような独自の教育・育成環境を設け、職員のキャリアアップを積極的に支援しています。

▼ 職場見学・応募はこちらから

医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/

<動画>

↑施設内の風景

↑あおいけあの施設が建っている場所がイメージできる動画