接遇技術の向上を目指す研修会が8日夜、いわき市の山内クリニック会議室で開かれ、医和生会の職員20人が、効果的な情報の伝え方とスタッフのマネジメント方法に理解を深めました。講師を務めた福島県保険医協会・協同組合事務局の福田進之介さんが「一歩先を行く、情報の伝え方」「上手なスタッフマネジメント法」と題して講話。相手の「認知・知覚」の度合いと知識レベルを確認し、それに合わせた情報の伝え方が大切だとアドバイスしました。研修会は、医和生会接遇委員会が企画。

● 相手の「認知・知覚」の度合いと知識レベルを確認

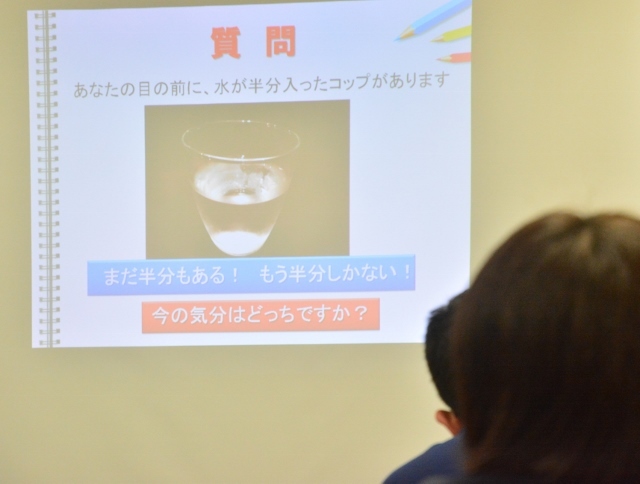

情報の伝え方で、福田さんは「『自分』と『自分以外』」「『伝える』から『伝わる』」をキーワードに挙げました。半分の水が入ったグラスの写真を示し、「まだ半分」「もう半分」と人によって評価が分かれると説明。情報はその人の五感での評価「認知・知覚」の度合いで決まると語りました。さらに、「釧路」などの文字が入ったスーパーの看板の写真画像を映し、文字や地名、kmなどの知識がないと情報を認知できないとしました。情報で知覚が変わる例として、バスで騒ぐ子どもを注意しない父親に不満を持つ人がいる一方、その父親が「家族がガンで子どもにどう伝えるか考えていた」と知った人は同情する。自分と相手の情報の有無や重要度でコミュニケーションがうまくいかないとしました。

さらに、情報を伝えるには相手の知識の階層を知る必要があると話します。例えば外国人に福島県の場所を説明する場合、その外国人が日本を知らなければ国レベルから、日本は知っても東北地方を知らなければ地方レベルから説明をすることが大切としました。つまり、日本を知らない人に東北地方から説明しても伝わらない。国レベル、地方レベル、都道府県レベル、市町村レベルといくにつれて情報は具体的になり、抽象的な上のレベルから下のレベルに説明していくと、その逆よりも説明が楽だとアドバイスしました。つまり、「自分」と「自分以外」の認知の度合いや知識を確認し合うことが、情報伝達で大切とまとめました。

● みんな同じではなく一人一人異なる指導

スタッフのマネジメント方では、指示しても黙ったり、モチベーションがなかったりする部下への効果的な指導方法をアドバイス。大きく①「『みんなと同じ』ではなく『一人一人異なる』対応②「結果重視」から「未来重視」の指導③「行動管理」から「目標・思考管理」の3点を挙げました。①については、相手それぞれの知識の階層レベルを確認し、必要に応じて指導することが重要だとしました。②は、ミスの反省よりも、原因をその人に気付かせる内省を促すべきとし、③は行動や考え方をすべて指示するよりも考えさせようと助言。個々に合わせて柔軟に変化し、ゴールを共有・共通化してモチベーションを高めることがこれからのリーダーに求められると述べました。

【接遇委員会の関連記事】

<医和生会(いわきかい)の求人・採用情報>

医和生会は1年以内の新卒離職率0%!新卒フォロー面談や「若手ラボ」といった教育支援を通して、若手職員の定着につなげています。

https://iwakikai.jp/recruit/