いわき市にある医療法人医和生会介護保険部で定期的に実施している「合同研修」は、職員一人ひとりの学びと成長を支える大切な取り組みです。

現場での実践に活かせるテーマを選び、立場や年齢を超えて意見を交わすことで、多職種が連携しながらよりよいケアを目指しています。

今年度の初回研修テーマは「スピーチロック」です。

スピーチロックとは?

・態度や言葉で相手に苦痛を与えたり、拘束をしたりすること。

・介護現場で問題になるのは、「ちょっと待って」「じっとしてて」「動かないで」のような、相手の行動を制限する言葉。

● 現場で活かす研修を

今年度の研修は2~8月の計7回。昨年度の反省点を踏まえ、今年度は「全員で取り組み、現場に活かす研修」を目標としています。

2ヶ月毎にテーマ設定し、座学・グループワークでそれぞれの部署の課題について話し合い、それに対しての目的を決定、目標を選定します。

そして実際に現場で実践し、翌月に取り組んだ内容について発表を行います。

● 初回の研修は「スピーチロック」

初回の研修は2月20日に開催。

小規模多機能型すばる、小規模多機能型さらい、認知症対応型通所介護きらくデイサービスの管理者ら5人が講師を務め、介護職50人が参加しました。

講師は、スピーチロックとは態度や言葉で相手に苦痛を与えたり、拘束をしたりすることを指し、具体的には「ちょっと待って」「じっとしてて」「動かないで」のような、相手の行動を制限する言葉がそれにあたると説明。

スピーチロックを行ってしまう主な原因として業務が忙しい、利用者の危険回避のため、介護に対する知識不足が上げられました。

またスピーチロックの改善方法として【①言葉の言い換え、②代替案を提案する、③「どうかしましたか?」】を意識して声掛けするとよいとアドバイスしました。

<具体例>

①「ちょっと待ってて」→「一緒に行くので待ってて貰えますか?」

②「どうしてそんなことをするの?」→「それは危ないので○○しませんか?」

③「やめてください」→「○○さん、どうかしましたか?」

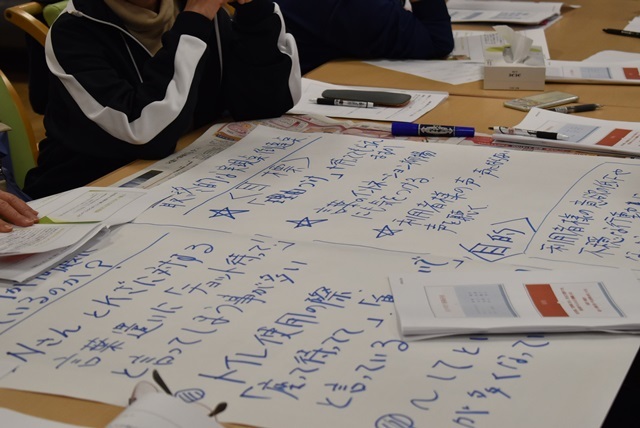

● グループワークで再確認

「どのような利用者へ、どのような状態の時に、どのような声掛け(スピーチロック)を行ったか」についてグループで意見を出し、その改善策について話し合いました。

徘徊している利用者や急に立ち上がった利用者に対しての声掛けを振り返り、「言葉のイントネーション、抑揚にも気をつける」などと心構えを改めて確認しました。

引き続き、各部署で改善策をさらに検討してそれを実践し、来月成果はどうだったか発表を行う予定です。(▶翌月の記事はコチラ)

<補足情報>

医療現場や介護現場で行われる3つの身体拘束は、上記で述べた「スピーチロック」を含め「スリーロック」と呼ばれています。

〈物理的に拘束するフィジカルロック〉

・ベッドや車いすから立ち上がらないように、ひもや抑制帯などで固定する

・ベッドから降りられないように柵で閉じ込める

・手にミトンを装着する…など

〈薬で制限するドラッグロック〉

・薬の過剰投与、不適切な投与によって行動を制限すること

・夜間に大声を出す、徘徊する方に睡眠導入剤、安定剤などを過剰投与する

・泌尿器系の薬を投与して、行動をコントロールする…など

\「家で過ごせて本当によかった」その一言が、地域に寄り添う福祉の原点/

医和生会では、「在宅での暮らしを支えたい」「家族も含めて寄り添いたい」という思いを持った介護職員を募集しています。

利用者様の人生に向き合い、人と地域を結びつける介護の仕事に、あなたもチャレンジしてみませんか?

▼ 職場見学・応募はこちらから

医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/