寝たまま食べ物を飲み込む患者様の気持ちは―。「食」をテーマに介護を考える「いわき食介護研究会」がこのほど、いわき市のかしま病院で開かれ、作業療法士と言語聴覚士が「飲み込みと姿勢」をテーマに講話しました。参加者は実際ベッド上で仰向けになって試飲。飲み込みにくく食事が見にくい姿勢を体験し、寝たきりや車いすの患者様に楽しく食事を味わってもらうための気付きを得ました。

● 食介護研究会 1997年に発足

「いわき食介護研究会」は1997(平成九)年、食べる側の目線に立った介護を考えようと誕生。いわき市の歯科医・故市川文裕さんが「食介護」という造語をつくり立ち上げました。2016年までの3年間の活動休止を経て再開。市内の医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、リハビリ職者らが2カ月に1回集まり、患者様が「食」を楽しめるケアを学び合っています。

お年寄りがしがちな飲みにくい姿勢で試飲する参加者

● 飲みにくい姿勢を体験

9月25日に開かれた研究会には医師、歯科医師、看護師、リハビリ職、管理栄養士ら約30人が参加。福島整肢療護園の作業療法士・野口志穂さんが「嚥下と姿勢~OTより~ 体幹・座位・車いす」と、かしま病院の認定言語聴覚士・相澤悟さんが「嚥下と姿勢(特に頭頸部に着目して)」とそれぞれ講話しました。野口さんは参加者に要介護者がしがちな座る姿勢を体験させます。猫背でいすに浅く座ってあごを前に突き出す姿勢でだ液を飲むことで、飲み込みにくさを感じてもらいます。理想的な座位姿勢(※1)のほか、車いすに座る注意点も指摘。座面がたわむと骨盤が不安定になるためクッションを敷くなどの工夫や、車いすに座る理想的な姿勢(※1)を紹介。正しい姿勢で食べることで誤嚥のリスクを減らし、食べやすくなり盛り付けも見やすくなって食欲がわくとアドバイスしました。

※1 理想的な姿勢

<座位>

①骨盤を起こし左右対称的に

②いすは股関節・ひざ関節が直角に曲げられる高さ

③かかとはしっかり床につける(床につかないなら台を置く)

④机は肘が自然につく高さ

⑤机と体の間はこぶし1個分

<車いす(車いすは長時間活動するものではなく、可能な限りいすで食事するのが理想)>

①骨盤は起こして左右対称的に

②股関節・ひじ関節が直角

③かかとはしっかり床につける(フットプレートから足を降ろす)

④体が前傾しにくい場合は背中にクッションを入れる

⑤場合によっては車いす用のテーブルを使用

● 仰向け、枕無しで試飲

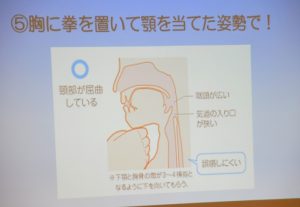

相澤さんは参加者に、上を向いた姿勢、下を向いた姿勢でお茶を試飲してもらい、飲みにくさを体感してもらいます。縦にした握りこぶしをあご下と胸骨に挟んだ飲みやすい姿勢(※2)もアドバイス。さらに参加者はベッドと車いすを使って飲み込みを実践。上半身部を30度上げたベッドに仰向けになったまま、枕無しで、低い枕で、飲み込みやすい姿勢でそれぞれお茶を飲みます。枕無しでの試飲に挑戦した参加者は「鼻に流れそう」と慌て、低い枕でお茶を飲ませてもらった参加者は「介助されると飲みづらい」「食べ物があっても見えない」と患者様の気持ちを感じていました。

※2 いわき食介護研究会(2019年9月25日)でのスライドより

● 学会の学びも共有

新潟市で9月上旬に開かれた「日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会」(※3)に参加したメンバー2人による学びの共有も。認知症の話題では、アルツハイマー型より誤嚥性肺炎のリスクが高いというレビー小体型の患者様にはより警戒するよう呼び掛け、オーラルケアや「食」に関する終末期ケアについての話もありました。

※3 「日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会」ホームページ:http://www.kokuhoken.jp/jsdr25/

【いわき食介護研究会】

ホームページ:http://e-taberu.com/

【いわき食介護研究会の記事】

「介護食を試食」 2017年7月14日投稿:https://iwakikai.jp/blog/2243/

「胃ろうを考える」 2018年4月11日投稿:https://iwakikai.jp/blog/1088/