医和生会(いわきかい)の若手職員が学び合う場「若手ラボ」がこのほど開かれ、参加者は何に悩んでいるのか原因を分けて考えて解決策を導き出す思考法を学びました。

● 分けて、わかるように

若手ラボは今回16回目で、10月25日に開催。新卒職員2人と2年目職員5人と、先輩職員として、きらくデイサービスで生活相談員を務める若手職員が参加しました。講師は事業推進課の皆川が担当。「悩みを『分けて』『わかる』ようになる」をテーマに、悩んだ時に解決を導く思考方法を身に付けました。

● 具体的行動がわかる

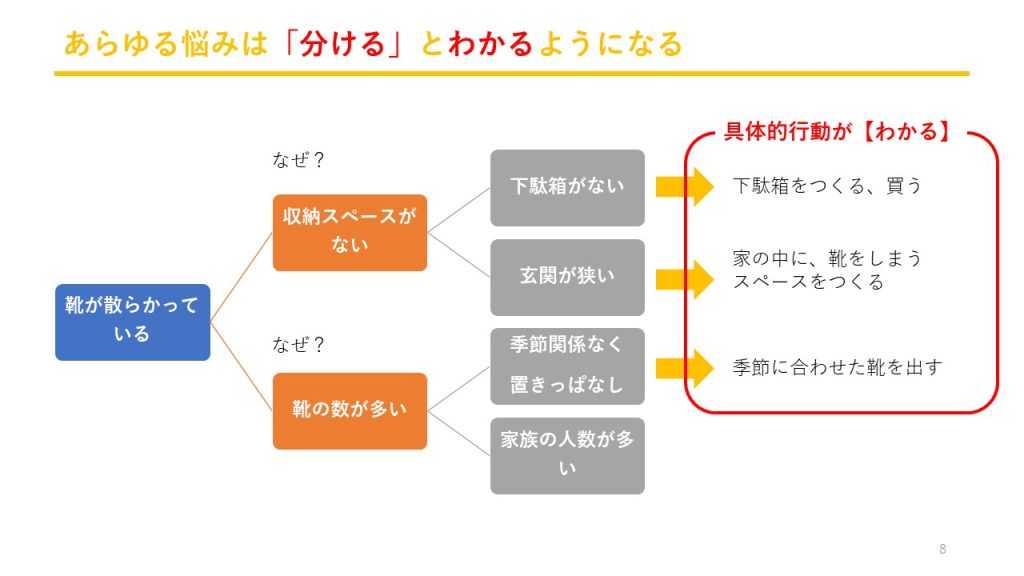

「悩みを分けて考える」という思考方法は、悩みを細かく分解し、それぞれに解決策を見つけ出すというもの。皆川は「玄関に靴が散らかっている」という悩みを例に、理由を細かく分解した上で、具体的行動まで導き出す方法を紹介しました。

● 「案内文を早く作成したい」

参加者は3班に分かれて、早速この思考方法に挑戦。まずは「利用者様のご家族向けにイベントの案内文を作成する係になったが時間がかかる。先輩のように早く作成できるようになりたい」という悩みを細かく分けて、解決策を導き出しました。

<グループワークで出た意見>

・タイピングが遅いから⇒パソコン教室に通う、パソコンを使う機会を増やす

・文章構成力がないから⇒過去の資料を見る、文章に慣れるために新聞や本を読む

・伝える内容がわからないから⇒日時、場所…など記載する項目を整理する

「タイピングが遅いから」という悩みに「スマホで文章を作成してコピーすれば時間短縮できる」というアイデアも出ました。皆川は「パソコンを使う機会を増やすのも、時間短縮のためにスマホを使うのも、どちらも正解だと思う。物事には色々な解決策がある」と補足しました。

● 上司の言動で嫌な気持ちに

次は「荷物の入れ忘れやベッドメークなどでミスが続き、上司から『まだ覚えていないの?』とため息をつかれて嫌な気持ちになる」という悩み。参加者は、自分のミスが多いという「事実」と、上司の言動に対する嫌な「感情」を分けて考えました。「ミス」に対しては「メモを取る」「先輩に確認する」「他のことを考えず、ベッドメークに集中する」などのアイデアが出て、「感情」に対しては「言い方ではなく、言っている内容に集中する」「期待されていると思ってポジティブに考える」などのアイデアをそれぞれ出していました。

● 自分で答えを出して行動できるように

最後にはグループ内で参加者がそれぞれの悩みを打ち明け、解決策を考えました。入浴拒否するご利用者様の対応や、レクリエーションを盛り上げるのが苦手、といった悩みが出て、みんなで語り合いました。皆川は「悩み同士がくっついて、“雪だるま”のように膨らむと、何に悩んでいるのか見えにくくなる」「悩みは分解して、一つ一つに具体的な解決策を考えよう」とアドバイスしました。そして「悩んだ時には『どうすればいいですか?』と人に答えを求めるのではなく、悩みの分解を通じて、自分なりの答えを出そう。行動するのは自分」とも伝えました。

医和生会では、新卒職員や若手職員を対象に、2カ月に1回「若手ラボ」という研修会を開催しています。人間性や考え方の成長を大切にし、人としての成長をサポートしています。