第1回「親が認知症かも?と思ったときにできること」では、認知症の人がどんな行動をするのかいくつかの例を紹介しました。

第2回では、そのような行動を引き起こす原因を解説します。

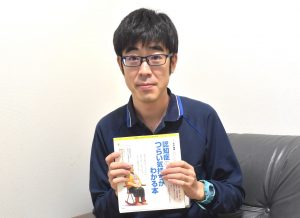

本シリーズは医和生会(いわきかい)の介護支援専門員(ケアマネジャー)で、認知症のスペシャリストでもある芳賀が、認知症に関する基礎知識や接し方、予防について、身近な体験を通してシリーズで解説します。

芳賀は「このシリーズを読むことで、認知症の人に対して不安を抱かず、優しく接するきっかけになってほしい」と願っています。

● 認知症は誰にでも起こりうる脳の病気

認知症とは脳の病気で、脳の病的変化で、認知機能(記憶、理解、計算、言語能力など)が低下し、日常生活全般に支障が出る状態をいいます。

病気ですので、誰にでも起こりうる可能性があります。

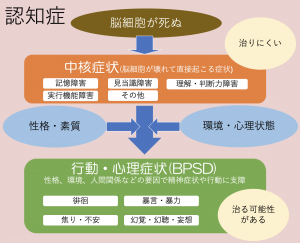

「認知症」とは総称で、覚えてほしい認知症の症状は大きく2つあります。

1つは脳の細胞が壊れることで起こる「中核症状」。

もう1つは、「中核症状」に、性格・素質や環境・心理状態が合わさることで現れる「行動・心理症状(BPSDとも言われます)」です。

それぞれどういった症状か、一つずつ具体的に見ていきましょう。

参考文献:NPO法人地域ケア政策ネットワーク全国キャラバン・メイト連絡協議会発行「キャラバン・メイト養成テキスト」

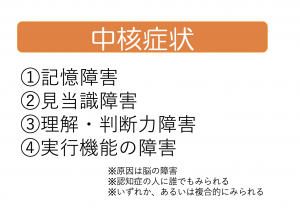

● 中核症状

病気などで脳に障害が出ると起こる症状が「中核症状」です。

主な症状は4つです。

①記憶障害

直前に体験した記憶がなくなる。(例)たった今ご飯を食べたことを忘れる

②見当識障害(見当識とは、自分が置かれた状況を判断すること)

時間や場所、物、人が分からなくなる。

③理解・判断力の障害

言われていることが理解できなくなる。(例)買い物でお釣りが出ても受け取らない

④実行機能障害

今までできていた行動ができない。(例)料理が得意だった人が、作れなくなる

「中核症状」とは、この主な4症状を総称します。

また、「中核症状」は認知症の人全員に現れます。4症状のうち1つ、あるいはいくつかの症状が複合的に現れる人もいます。

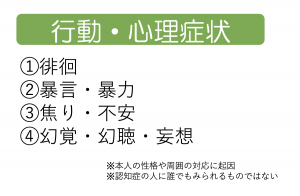

● 行動・心理症状

本人の性格、環境、人間関係などの要因で、精神状態や日常生活における行動に影響が出てくるのが、「行動・心理症状」です。

「中核症状」が要因となって、できないことが増え、周囲から「なんでこんなこともできないの!」など怒られ、認知症の人が心理的に追い込まれると「行動・心理症状」が現れると考えらます。

主な症状は4つです。

①徘徊(はいかい)※

家の中や外を歩き回る行動。本人には目的や理由があるが、周りから見ると目的もなく、ただ歩き回っているように見える。

※「徘徊」という言葉には、もともと「目的もなくうろうろと歩き回る」という意味がありますが、認知症の人の行動には、本人なりの目的や理由があるとされています。そこで、「ひとり歩き」などと言い換え、「徘徊」という言葉を使わない動きも広がっています。

②暴言・暴力

介護を拒否する。暴言を吐く、暴れる、物を壊すなど。

③焦り・不安

思い通りに事が運ばないことへの焦り、不安。

④幻覚・幻聴・妄想

本人の心理面に起因して、実在しないものが見えたり、聞こえたりする「幻覚・幻聴」。本当は違うのに本人は真実だと信じ込んでいる「妄想」。

「行動・心理症状」は認知症の人全員に見られる症状ではありません。

介護する側が「ちゃんとやって!」「いい加減にして!」などと認知症の人に怒ると、かえって症状が悪化して、介護負担が増える悪循環に気をつけたい所です。

周りが温かく受け入れ、適切な対応をすることで「行動・心理症状」は抑えることができるとも言われています。

● 前回のケースを振り返り

今回の学びを踏まえ、前回取り上げたケースの原因を考えましょう。

ケース①失敗を知られたくない【汚れたオムツをタンスに入れた】

⇒中核症状:見当識障害、理解・判断力障害

捨てる場所の見当がつかない、あるいは汚れた物は捨てるという判断力が失われています。

さらに「行動・心理症状」の「焦り・不安」も疑われ、「怒られてしまうのではないか」という恐怖や「どうしていいか分からない」という不安からその行動をした可能性もあると考えられます。

ケース②季節や時間感覚がわからない【真夏に何着も服を着る】

⇒中核症状:見当識障害

時間や季節がわからないため、季節に合った服を選ぶことができないと考えられます。

この時、周りが「なんでこんな暑いのにそんなに服着ているの!」と怒鳴ると、本人は「自分を否定された」と感じ、不安を抱えたり、暴言を吐くようになったりする「行動・心理症状」が現れる恐れがあります。

ケース③見えないはずのものが見える【車の中に誰かいる】

⇒行動・心理症状:幻覚・幻聴・妄想

脳に起きた障害によって幻覚を見る場合もあります。

また高齢になり、目や耳が悪くなってきたところに「焦り・不安」が重なり、幻覚を起こすこともあります。

周りが「そんなのいる訳ない!」など怒鳴ると、さらに「行動・心理症状」が悪化する危険性があります。

● まとめ

認知症は脳の病気で、「中核症状」と「行動・心理症状」があるということがお分かりいただけたでしょうか。

病気なので誰にでも認知症になる可能性があります。

最初は「中核症状」が現れ、本人の性格や周囲の対応によっては「行動・心理症状」が現れることを覚えておいてください。

そこを理解すれば、認知症の人に会った時、不安を感じずに「これは見当識が低下している症状だな」「幻覚の症状だ」と冷静に受け止められ、優しく接する気持ちになれるのではないでしょうか。

次回は、認知症に気付くポイントを解説します。

<講師・芳賀の紹介>

医和生会居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員(ケアマネジャー)。20年以上介護の仕事に従事。認知症介護指導者養成研修の修了者であり、「認知症キャラバン・メイト」の資格も保有。

ケアマネジャーとして利用者さんの在宅生活を支える一方で、地域住民に向けて認知症への理解を広める活動にも力を入れています。

【認知症関連記事】

▶いわき市で認知症研修|認知症ケアのプロが伝える「できることを見つけるケア」

\「家で過ごせて本当によかった」その一言が、地域に寄り添う福祉の原点/

医和生会では、「在宅での暮らしを支えたい」「家族も含めて寄り添いたい」という思いを持った介護職員を募集しています。

利用者様の人生に向き合い、人と地域を結びつける介護の仕事に、あなたもチャレンジしてみませんか?

▼ 職場見学・応募はこちらから

医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/