医和生会(いわきかい)の若手職員が学び合う場「若手ラボ」が開かれました。業務上の悩みから課題を見つけ、ありたい姿を具体的にイメージ。さらに行動につなげる思考を身につけました。

● 若手職員9人が参加

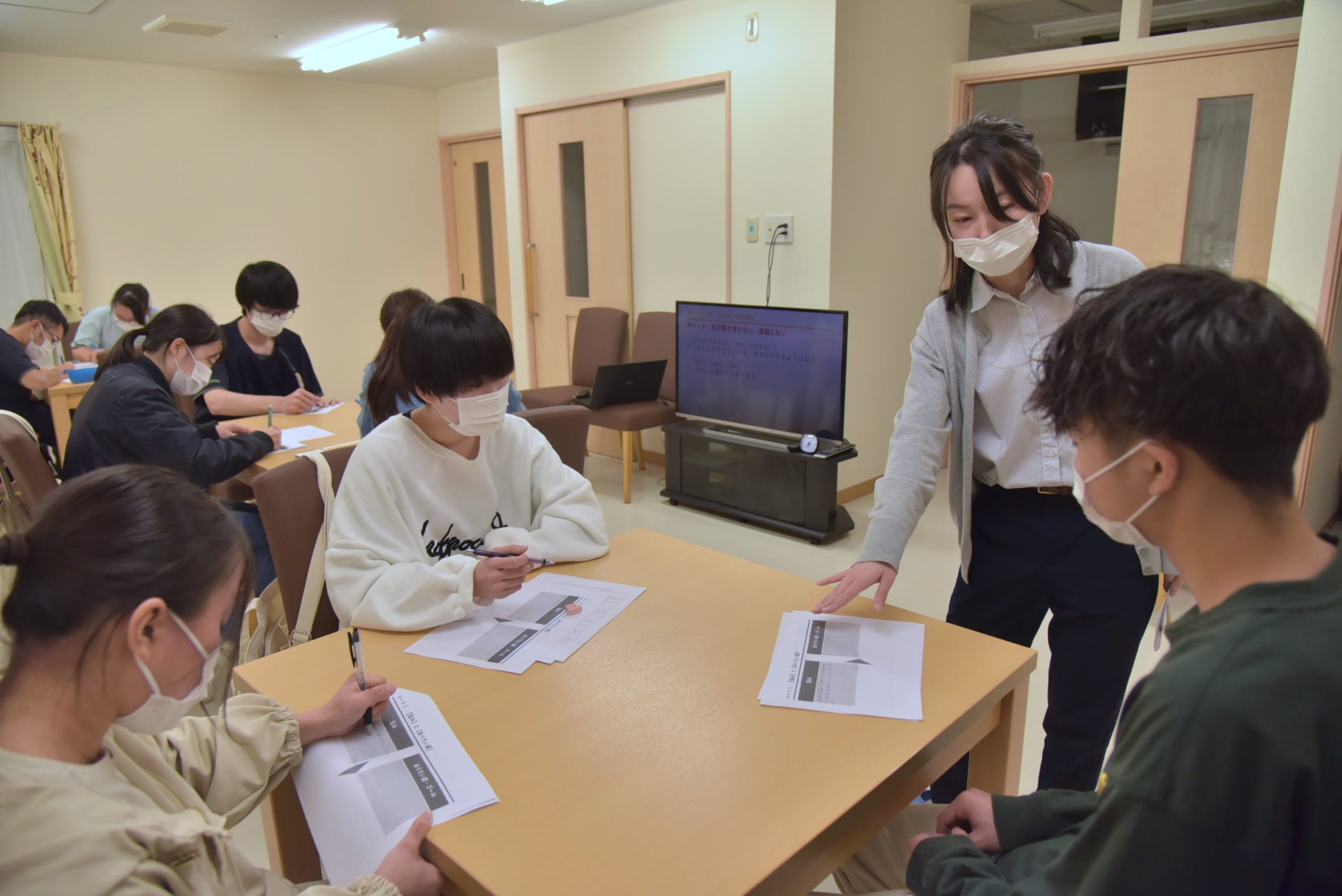

今回11回目で10月19日に開催。人事課の皆川が講師を、ショートステイの生活相談員・菅野がサポート役を務めました。参加者は新卒職員5人と2年目の職員3人。テーマは「悩みを【学び・課題】に変化させよう」。参加者は自己紹介の後、3班に分かれて個人ワークとグループワークに取り組みました。

サポート役を務めたショートステイ・菅野(写真右)

● 業務の悩みを具体的にイメージ

個人ワークでは、仕事における「悩み」と「ありたい姿」を書き出すところから始めました。ポイントは「具体化」。皆川は「みんなができるのに自分だけできない」と悩みをあいまいにせず、「Aさんを車いすからトイレに移乗する時、どこを支えればいいのか分からない」といった具合に、聞いた人が場面を思い浮かべられるぐらい具体的にすることがポイントと説明。参加者は「足に力が入らないご利用者様の移乗が難しい」と悩みを書き、「ご利用者様に負担をかけずに介助したい」とありたい姿をイメージ。聞いて回る皆川は、より悩みを具体化できるように「移乗が難しいのはなぜ?どういう状態になるの?」など聞いて、参加者の「できない事」のイメージを引き出していました。

● 「じゃあどうするか?」

悩みや、ありたい姿を具体的にできた次は、ありたい姿になるための「課題設定」とそのためにすべき「具体的行動」を考えました。「夜勤で同時にコールが鳴った時に、対応するご利用者様の優先順位をつけるのが苦手」と悩む2年目職員は「ADLの把握が足りない」などの課題を見つけ、「フェイスシートを読み返す」「日中の様子を日勤帯の職員に聞く」「優先順位を先に考えておく」などの行動を考えて、ありたい姿になる道筋を見つけました。「記録など書き物の作業が遅い」と悩む新卒職員はなかなか課題を見つけられない様子。皆川と「書き始めるのが遅い?文字を書くスピードが遅い?」「書く内容が思いつかない?」「書くことの整理が苦手?」などのやりとりを繰り返し、課題の糸口を見つけようと考えていました。若手ラボの最後に、皆川は「悩むのは普通のことだが、悩んだときに『嫌だなあ』で終わると仕事においても『嫌な気持ち』が大きくなる。『じゃあどうするか?』を口癖にして行動を具体的に考えてほしい」とアドバイスを送っていました。

医和生会では、新卒職員や若手職員を対象に、2カ月に1回「若手ラボ」という研修会を開催しています。人間性や考え方の成長を大切にし、人としての成長をサポートしています。